歌舞伎の演目「棒しばり」とは?あらすじと見どころを簡単解説!

歌舞伎の演目「棒しばり」とは、見てるだけで笑いが出るような面白みに溢れた歌舞伎の舞踊です。

内容は、二人の男が両手を縛られたまま、なんとか酒を飲もうとするというもので、それだけ聞くとなんだかばかばかしい話のように思えます。しかし、不自然な姿勢で二人の役者が息の合った舞踊を見せなければならず、決して簡単な芝居ではありません。

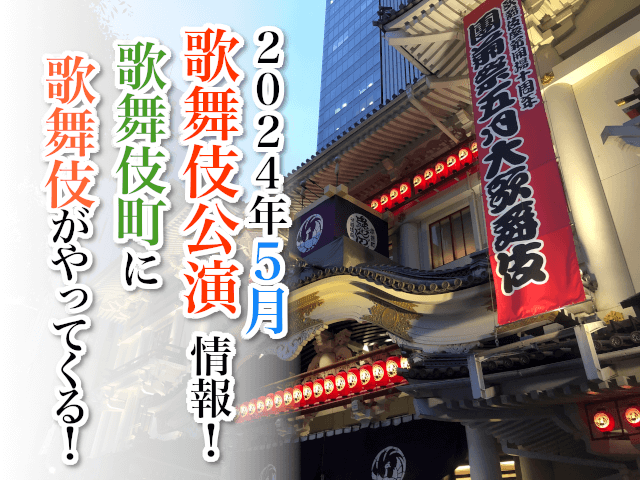

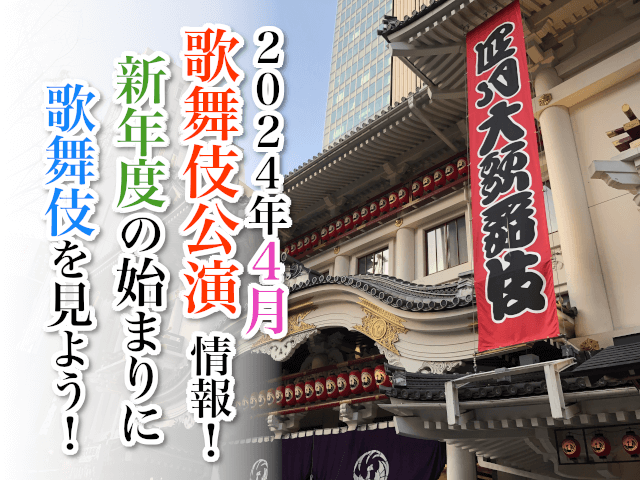

この記事では、2020年8月に歌舞伎座が再開した八月花形歌舞伎の演目にも選ばれた、「棒しばり」のあらすじや見どころについて初心者の方にもわかりやすく解説し、公演情報やDVDなども紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

目 次

歌舞伎舞踊「棒しばり」とは?

棒しばりとは、同名の能狂言「棒縛」を元にした歌舞伎舞踊の人気演目です。能狂言をもとにしているので、背景には能の舞台をイメージした大きな松が描かれている、いわゆる「松羽目物」と呼ばれます。

初演は大正5年(1916年)1月の東京市村座で、次郎冠者を六代目尾上菊五郎、太郎冠者を七代目坂東三津五郎、大名を初代中村吉右衛門が演じました。

大名が留守中に部下が勝手に酒を飲まないように、二人の両手を縛って出かけますが、二人は協力して酒を飲んでしまうという物語です。

両手を縛られた不自由なまま踊るという、他の舞踊にはない変わった趣向が特徴ですが、面白おかしく演じるには、確かな演技力と演者の息を絶妙に合わせることが必要とされます。

初演時の尾上菊五郎と坂東三津五郎の呼吸がピタリと合った名演技が絶賛され、この棒しばりという舞踊を現代まで続く人気演目にしたと言えます。

「棒しばり」あらすじ

田舎の大名である曽根松兵衛は、無類の酒好きな二人の家来・次郎冠者と太郎冠者が、自分が留守の間にいつも酒を盗み飲んでしまうことを悩んでいました。

とくに次郎冠者は抜け目ない男なので、どうにも手に負えなくて困っていましたが、いいアイデアを思いつきます。まず、太郎冠者を呼び出して、次郎冠者が留守中に酒を盗み飲みしないように懲らしめたいが、どうしたらいいかと相談するのです。

太郎冠者は自分は疑われていないと油断し、次郎冠者が棒術を得意としているので、その技を披露させ、隙きを見て二人で次郎冠者を棒に縛り付けてしまうことを提案します。

これを聞いた松兵衛は喜び、すぐに次郎冠者を呼び出させ、棒術を披露させようとします。

何も知らない次郎冠者は、はじめは棒術を披露することを渋りますが、松兵衛が先に自分が舞いを見せるのでその後に見せてほしいと言うので、ついに折れて棒術を披露し始めます。

そして、「夜の棒」という両手を横に伸ばして肩に棒をかつぐ技を見せたときに、松兵衛と太郎冠者が準備していた白布で次郎冠者の両手を棒に縛りつけてしまいます。

さらに松兵衛は油断している太郎冠者も後手に縛り上げてしまい、これで二人共酒を盗み飲みできないと安心して出かけていきました。

まんまと松兵衛の計略にはまってしまった二人ですが、酒が飲めないとなるとますます飲みたくなったと、縛られたまま酒蔵に忍び込みます。

そして一人では飲めない酒を、二人で協力しながらなんとか樽から汲み出して飲むことに成功するのです。

したたかに酔った二人は、酒の肴にとそれぞれ舞を踊り、ますますいい気分になって二人で連舞を踊りだします。

そこに戻ってきた松兵衛は、二人が酒を盗み飲みしたのを怒り打ち据えようとしますが、酔ってろれつが回らなくなった次郎冠者は、逆に主人である松兵衛を棒で追い回します。松兵衛は太郎冠者を追い回して、三人が入り乱れて追いかけ合いながら幕となります。

「棒しばり」の見どころ

歌舞伎の舞踊において「手の動き」は、心情や情景を表すために極めて重要な役割を持ちますが、その手を使わずにどうやって踊るのか?というのが最大の見どころになります。

二人の役者が体を棒に縛られながらも大好きなお酒をなんとか飲もうとする様子は、一見ばかばかしく遊んでいるようにも見えますが、滑稽さで笑いをとるだけでなく、見た目にも美しく踊ることが必要とされるので、高度な舞踊の技術が求められます。

実際に初演の六代目尾上菊五郎、七代目坂東三津五郎を始めとして歴代の踊りの名手がこの演目に挑戦してきました。

特に次郎冠者が踊る「汐汲み」と呼ばれる能の「松風」という舞踊をもとにした踊りは、本来は塩田で仕事をする汐汲み娘と貴公子の恋を描いた風情のあるものを、コミカルに笑いを誘うようなものとして楽しめるようになっています。

汐汲みの踊りを踊る六代目菊五郎は、袖が酒を汲む桶に見えたと言われるほどだったそうです。

また、二人に翻弄される大名は、いなかの大名らしいおっとりとした品が必要とされます。酒を飲んで酔っ払った二人を見つけ怒ろうとしながらも、その舞い踊る姿にみとれてしまうのも、演じるのは難しい見せ場になります。

海外で上演されるときは、酒樽に「WINE」と書いて演じたら大受けだったそうです。言葉や文化の違いに関係なく、誰にでもわかりやすく面白いのもこの舞踊の人気の秘密です。

棒しばりといえば中村勘三郎

棒しばりで次郎冠者を初演したのは、「歌舞伎の神様」と呼ばれ現代の歌舞伎に大きな影響を与えた六代目尾上菊五郎ですが、その孫にあたる十八代目中村勘三郎も、その芸の流れを受け継いで、次郎冠者の名手として人気を博しました。

その十八代目勘三郎と名コンビとして太郎冠者を演じた十代目坂東三津五郎は、やはり太郎冠者を初演した七代目坂東三津五郎の曾孫になり、芸の系譜を受け継いでいます。

十八代目勘三郎、十代目三津五郎共にすでに亡くなっていますが、2020年8月の再開した歌舞伎座「八月花形歌舞伎」で棒しばりを演じるのは、次郎冠者が勘三郎の息子・中村勘九郎、太郎冠者は三津五郎の息子・坂東巳之助です。

この二人が若くして亡くなった父親たちの芸を、どのように受け継ぎ発展させているのかも注目ですね。

中村勘三郎の家系図は以下の記事を御覧ください。

「棒しばり」を見るには?

歌舞伎舞踊の人気演目「棒しばり」を観ることができる最近の上演情報やDVDなどについて紹介します。

市川海老蔵 新春特別公演

兵庫県のアクリエひめじ、名古屋の御園座では、令和4年(2022年)1月28日(日)〜31日(月)、「市川海老蔵 新春特別公演」が行われ、市川九團次、大谷廣松による棒しばりが上演されます。

アクリエひめじ

| アクリエひめじ開館記念 市川海老蔵 新春特別公演 ※公演終了 |

|---|

| 日時 |

| 令和4年(2022年) 1月28日(金) 19時〜 1月29日(土) 14時〜 |

| 劇場 |

| アクリエひめじ 大ホール |

| 演目(一) |

| 翁千歳三番叟(素踊り) |

| 配役 |

|

市川海老蔵 市川九團次 大谷廣松 |

| 演目(二) |

| 棒しばり |

| 配役 |

|

市川九團次 大谷廣松 |

| 演目(三) |

| 男伊達花廓 |

| 配役 |

|

市川海老蔵 市川九團次 大谷廣松 |

>>アクリエひめじ開館記念 市川海老蔵 新春特別公演の詳細はコチラ

御園座

| 御園座 市川海老蔵 新春特別公演 ※公演終了 |

|---|

| 日時 |

| 令和4年(2022年)1月30日(日)~31日(月) 【開演】13時~ |

| 劇場 |

| 御園座 |

| 演目(一) |

| 翁千歳三番叟(素踊り) |

| 配役 |

|

市川海老蔵 市川九團次 大谷廣松 |

| 演目(二) |

| 棒しばり |

| 配役 |

|

市川九團次 大谷廣松 |

| 演目(三) |

| 男伊達花廓 |

| 配役 |

|

市川海老蔵 市川九團次 大谷廣松 |

シネマ歌舞伎

歌舞伎の舞台を映画館で見ることができる「シネマ歌舞伎」でも、棒しばりが上演されました。

平成16年(2004年)4月に歌舞伎座で、次郎冠者を十八代目中村勘三郎、太郎冠者を十代目坂東三津五郎の名コンビが演じたものです。

現在は上演されていませんが、シネマ歌舞伎では普段歌舞伎の舞台が近くになくても、映画館で手頃な料金で歌舞伎を楽しめるので、上演情報を公式サイトでチェックしてみるといいかもしれませんね。

歌舞伎名作撰DVD「棒しばり」

歌舞伎名作撰DVDシリーズでは、棒しばりの次郎冠者・太郎冠者の名コンビとして有名な十八代目中村勘三郎(当時・勘九郎)、十代目坂東三津五郎の名優二人の貴重な映像が見られます。

上演されたのはシネマ歌舞伎と同じ平成16年(2004年)4月に歌舞伎座で行われたものになります。

同時収録に七代目中村芝翫の「年増」、五代目中村富十郎の「供奴」が入っており、今は亡き名優たちの舞台が見られる逸品です。

まとめ:「棒しばり」の笑える舞踊を楽しもう

歌舞伎舞踊「棒しばり」とは、普通の舞踊ではありえない手を使わない踊りで面白おかしく見せるものですが、実際には確かな舞踊の技術を必要とする演目です。

初演の六代目尾上菊五郎と七代目坂東三津五郎の卓越した舞踊とその面白おかしい内容で人気の演目になり、その子孫でもある十八代目中村勘三郎、十代目坂東三津五郎の名コンビは有名です。

そして、現代はさらにその息子たち、中村勘九郎、坂東巳之助が、新型コロナウイルスで休演していた歌舞伎座の再開舞台で演じるなど、時代を超えて受け継がれています。

舞台だけでなくシネマ歌舞伎やDVDでも見られる人気舞踊演目「棒しばり」を、ぜひ一度見ておきたいものですね。