歌舞伎役者の屋号一覧はこれ!有名な屋号の由来と代表役者の子供も紹介

歌舞伎役者はそれぞれが、屋号と呼ばれる家の看板のようなものを持っているのはご存知でしょうか。

「成田屋」「音羽屋」「高麗屋」などいろいろなものがあり、観客が上演中に叫ぶ「〇〇屋!」という「大向う」と呼ばれる掛け声に使われていることで有名です。

ここでは、歌舞伎を初めて見る人にもわかりやすいように、歌舞伎役者の屋号の一覧とそれぞれの屋号の由来、代表的な歌舞伎役者は誰がいるのかなどを解説していきます。

この記事を読んでおけば、基本的な歌舞伎役者の屋号を押さえておくことができ、より歌舞伎を楽しむことができますよ!

※このページで使用している家紋の画像は家紋DBからいただいています。

目 次

有名な格の高い屋号12選と代表的な役者

数多くある歌舞伎役者の屋号ですが、その中でも特に有名で格の高い12屋号の、歴史や由来、家紋、代表的な役者などを紹介します。

成田屋(なりたや)

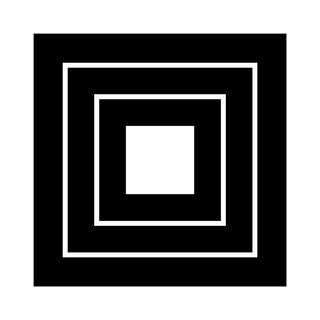

市川團十郎家の家紋「三升」

成田屋は初代・市川團十郎(1660~1704)に始まる、歌舞伎界の宗家と呼ばれる市川團十郎家だけの屋号で、家紋は「三升」です。

跡継ぎに恵まれなかった初代・團十郎が、成田山新勝寺に祈願したところ男の子(二代目・團十郎)が生まれたことに由来します。江戸歌舞伎の荒々しい演技が特徴的な荒事を創始したのも初代・團十郎です。

成田屋は歌舞伎で最初に付けられた屋号で、他の家もこれに倣って屋号をつけるようになりました。後に七代目・團十郎が「歌舞伎十八番」と呼ばれるお家芸を選定したところ、これまた他の家も対抗するようにそれぞれのお家芸を選定するようになるなど、常に歌舞伎界をリードする存在と言えます。

歴代の團十郎には名優が多く、九代目・團十郎は「劇聖」と呼ばれて明治の新しい歌舞伎の発展に尽くしました。團十郎名跡はときに空席になることもありますが、令和3年(2022年)11月に、十一代目・市川海老蔵が十三代目・市川團十郎白猿を襲名して復活しました。

音羽屋(おとわや)

尾上菊五郎家の家紋「重ね扇に抱き柏」

五代目・尾上菊五郎から分かれた家系の、尾上菊五郎家、尾上松緑家、坂東彦三郎家の一門の屋号が音羽屋です。尾上菊五郎家の家紋は「重ね扇に抱き柏」。初代・菊五郎の父親が、生誕地にほど近い京都の清水寺にある「音羽の滝」にちなんで、音羽屋半平を名乗っていたことが由来です。

尾上菊五郎家は歌舞伎界でも屈指の名門の一つで、五代目・菊五郎は九代目・團十郎と同時代に活躍し、二人は「團菊」と呼ばれて称賛されました。女形(女性役)と立役(男性役)の両方を演じる、「兼ねる役者」であることが伝統的に受け継がれています。江戸庶民の生活をリアルに描いた世話物や、幽霊や妖怪变化が登場する怪談物を得意としているのも特徴です。

尾上菊五郎家の伝統を受け継いで、人間国宝でもある七代目・尾上菊五郎と息子の五代目・尾上菊之助を中心に、歌舞伎の名門一家として活躍しています。

2019年には菊之介の長男が七代目・尾上丑之助を襲名し、2023年には女優・寺島しのぶの長男であり菊五郎の孫でもある寺嶋眞秀が初代・尾上眞秀として初舞台を踏んでいます。

尾上松緑家は日本舞踊の五大流派の一つ「藤間流」の家元でもあり、家紋は「四輪に抱き柏」。坂東彦三郎家は立役を主にこなし、家紋は「鶴の丸」です。

他にも歌舞伎の舞台だけでなくテレビや映画などでも活躍する若手人気役者である、尾上松也、尾上右近がいて、音羽屋に新たな風を吹き込んでいます。

>>尾上菊五郎家の詳しい家系図はコチラ

>>尾上松緑家の詳しい家系図はコチラ

>>尾上松也の詳しい家系図はコチラ

>>尾上右近の詳しい家系図はコチラ

中村屋(なかむらや)

中村勘三郎家の家紋「角切銀杏」

中村勘三郎という名跡は、江戸時代に興行が許された三座の一つ、「中村座」の座元(所有者のこと)に受け継がれているものでしたが、幕末から名乗る役者がいない時期が続きました。これを昭和25年(1950)に復活させたのが十七代目・勘三郎で、そこから現在の中村屋の屋号が始まりました。家紋は「角切銀杏」。

十七代目・勘三郎は戦後の歌舞伎界を支え、なんと800種類もの役をこなしてギネスブックに登録されています。その跡を継いだ十八代目・中村勘三郎は、渋谷の劇場シアターコクーンを使って、古典歌舞伎の演目を新たな演出で上演する「コクーン歌舞伎」でまったく新しい歌舞伎に挑戦し、江戸の芝居小屋を再現した移動式の劇場「平成中村座」は、国内だけでなく海外でも公演を行うなど、今までになかった歌舞伎のスタイルを打ち出しました。

このように、中村屋だけでなく歌舞伎界全体を引っ張ってきた十八代目勘三郎でしたが、平成24年(2012)に50代の若さで亡くなったのが惜しまれます。現在の中村屋は、大河ドラマでも活躍した六代目・中村勘九郎と、女形での活躍が目覚ましい二代目・中村七之助の兄弟を中心に、父・勘三郎の志を受け継いでさらに飛躍していこうとしています。

高麗屋(こうらいや)

松本幸四郎家の家紋「四つ花菱」

屋号の高麗屋とは、初代・松本幸四郎(1674〜1730)が神田の高麗屋で丁稚奉公をしていたことが由来で、四代目幸四郎から屋号として使われています。家紋は「四つ花菱」

一時家系は断絶しますが、九代目・市川團十郎の弟子から七代目・松本幸四郎が復活。そこからつながる家系が現在の松本幸四郎家です。

得意芸は團十郎譲りの荒事で、風格のある立役の役柄が似合う家系です。中でも「勧進帳」の弁慶役は、七代目幸四郎が生涯に1600回も演じているなど、本家の團十郎家以上のお家芸と言えます。

現在も活躍する二代目・松本白鸚は、九代目・松本幸四郎を名乗っていた時代から国際的舞台俳優としても活躍しており、息子の十代目・松本幸四郎も歌舞伎の舞台だけでなく、様々なメディアに登場して幅広いファンを獲得しています。二代目・中村吉右衛門は松本白鸚の実の弟であり、第92回アカデミー賞授賞式で「アナと雪の女王」のテーマソングを熱唱して注目された女優・松たか子は娘になります。

松本白鸚の孫で松本幸四郎の長男である八代目・市川染五郎も、2022年6月の歌舞伎座「信康」で17歳という若さで歌舞伎座初主演を果たし、着実に名門一家の跡取りとしての階段を登っています。

播磨屋(はりまや)

中村吉右衛門家の家紋「揚羽蝶」

播磨屋の屋号は、初代・中村歌六が播磨屋作兵衛の養子に出されたことから付けられました。三代目歌六の系譜につながる初代・中村吉右衛門と三代目・中村時蔵から、それぞれ二代目・中村吉右衛門、二代目・中村歌昇(追贈:四代目・中村歌六)に受け継がれていき、現在の五代目・中村歌六、三代目・中村又五郎といった役者に続いています。家紋は中村吉右衛門家は「揚羽蝶」、中村歌六家は「桐蝶」。

2021年11月に惜しまれて世を去った二代目吉右衛門は、初代の養子として吉右衛門の名跡を継ぎました。テレビの時代劇「鬼平犯科帳」の鬼平役でも有名で、人間国宝にも選ばれています。二代目・松本白鸚は実の兄になります。

松嶋屋(まつしまや)

片岡仁左衛門家の家紋「七つ割に二引」

上方歌舞伎の名門として有名な片岡仁左衛門家の屋号は松嶋屋です。現在の系譜は八代目・片岡仁左衛門(1810〜1863)から始まります。家紋は「七つ割に二引」。屋号・松嶋屋の由来はよくわかっていません。

終戦後、関西では劇場が減っていき上方歌舞伎は消滅の危機に陥りましたが、十三代目・片岡仁左衛門が私費を投じて自主公演を開催したことから、再び芝居が行われるようになっていきました。

当代の十五代目・片岡仁左衛門は、歌舞伎役者に必要な、口跡、振り、容姿の3つすべてが揃った名優です。「菅原伝授手習鑑」の菅丞相など数多くの当たり役(特に評判をとった役)を持ちます。

当代の仁左衛門は、兄である二代目・片岡秀太郎(※2021年5月に病気のため79歳で逝去)とともに人間国宝にも認定されており、現代歌舞伎のトップレベルの役者と言えます。仁左衛門の息子の片岡孝太郎は若女形として活躍し、孫の片岡千之助も期待の若手役者として成長しています。また、秀太郎の養子であり、女優・藤原紀香と結婚したことも話題になった六代目・片岡愛之助は、歌舞伎だけでなくテレビや映画でも広く活躍する人気役者です。

>>片岡仁左衛門家の詳しい家系図はコチラ

>>片岡愛之助を中心とした家系図はコチラ

成駒屋(なりこまや)

四代目・中村歌右衛門が四代目・市川團十郎から贈られた「成駒柄の着物」が屋号・成駒屋の由来です。もともとは立役の家系でしたが、五代目・中村歌右衛門によって女形の名門として知られるようになり、六代目・中村歌右衛門は戦後代表する名優で、女形の最高峰と言われました。家紋は「祇園守」。

女形のイメージが強い家系ですが、現在活躍する八代目・中村芝翫は立役として豪快で古風な演技が魅力です。妻である女優・三田寛子との間に生まれた三人の息子(橋之助、福之助、歌之助)も全員が歌舞伎役者となっています。女形の伝統を受け継いだ九代目・中村福助は大病から役者生命も危ぶまれましたが現在は舞台に復帰し、福助の息子である六代目・中村児太郎も注目の若手女形役者です。

大和屋(やまとや)

坂東三津五郎家の家紋「三つ大」

大和屋の由来は、初代・坂東三津五郎を養子とした初代・坂東三八の実家の屋号になります。江戸時代の森田座(守田座)の座元であり、役者も兼ねていたのが守田勘弥家ですが、新富座と名前を変えた十二代目・守田勘弥の子供からは役者に専念しています。そこから今の坂東三津五郎家と坂東秀調家にも繋がり、三家は一門として深いつながりがあります。家紋は「三つ大」

舞踊の名手を数多く排出している家系であり、個性的な芸達者な役者が多いのが特徴です。現代の女形では並ぶものがない名女形で歌舞伎界の至宝といっていい五代目・坂東玉三郎は言うに及ばず、若くして亡くなった名優十代目・坂東三津五郎ばんどうみつごろうの長男であり、ワンピース歌舞伎での怪演が光った二代目・坂東巳之助、2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で一躍ブレイクした初代・坂東彌十郎にも注目です。

>>坂東玉三郎の詳しい情報はコチラ

>>坂東巳之助の詳しい情報はコチラ

>>坂東弥十郎の詳しい情報はコチラ

澤瀉屋(おもだかや)

市川猿之助家の家紋「八重澤瀉」

澤瀉屋のオモダカとは薬草の種類のことで、初代・市川猿之助の生家が薬屋だったのでこの屋号になりました。家紋も薬草のオモダカをあしらった「八重澤瀉」です。

歌舞伎界に新風を吹き込むのがこの家系の最大の特徴です。三代目・市川猿之助(現・二代目市川猿翁)によって創設されたスーパー歌舞伎は、派手な最新技術を用いた演出と、現代の言葉での台詞が多くの若者をファンにしました。その精神を受け継いだ甥の四代目・市川猿之助は、古典歌舞伎の演目も着実にこなしながら、スーパー歌舞II(セカンド)では人気漫画「ワンピース」を題材にするなど、往年の歌舞伎ファンも納得させながら若い歌舞伎ファンを増やしています。

二代目猿翁の息子であり多くのテレビや映画に出演している俳優・香川照之が2012年から九代目・市川中車として澤瀉屋に加わり、その息子も市川團子として歌舞伎の舞台に立つようになりました。

しかし、四代目猿之助が週刊誌のスキャンダルをきっかけに一家心中事件を起こしたことで2023年6月に逮捕され、11月には執行猶予付きの有罪判決がでてしまいました。2023年9月には猿翁も83歳で世を去っており、今後の澤瀉屋がどうなっていくのかが心配なところです。

注)澤瀉屋の”瀉”の漢字は正しくはワ冠になります。表記できないためウ冠の漢字で代用させていただきます。

萬屋(よろずや)

萬屋という屋号は、三代目中村歌六の妻の実家が経営していた芝居茶屋の名前からとられています。中村時蔵家は、養子を取って家を継がせることも多い歌舞伎界では珍しく、実子の血統で続く家系です。家紋は「桐蝶」。

品の良い女形や二枚目の立役が得意な五代目・中村時蔵を筆頭に、二代目・中村錦之助、そしてその息子たちである四代目・中村梅枝、初代・中村隼人など若手の人気俳優が台頭し、初音ミクとの共演も話題の中村獅童もこの家系に連なります。

>>中村獅童を中心とした家系図はコチラ

>>中村隼人を中心とした家系図はコチラ

高砂屋(たかさごや)

中村梅玉家の家紋「祇園守」

六代目・中村歌右衛門の三人の養子の一人が、高砂屋の屋号を持つ現在の四代目・中村梅玉です。高砂屋の屋号の由来ははっきりしません。家紋は「祇園守」。

四代目・中村梅玉は歌舞伎一筋で歩んできた役者で、端正な顔立ちで若衆役を得意としています。2022年10月には人間国宝に認定されました。そして梅玉の部屋子から養子として迎えられた初代・中村莟玉も、師匠と同じ若衆や女形をこなし、将来が期待される若手役者です。

>>中村梅玉を中心とした家系図はコチラ

>>中村莟玉を中心とした家系図はコチラ

成駒家(なりこまや)・山城屋(やましろや)

成駒家の屋号はもともとは「屋」の字を使った成駒屋でしたが、平成27年(2015)に四代目・中村鴈治郎の襲名の際に「家」の字に改められました。これは、かつて初代・中村鴈治郎が同じ屋号の五代目・中村歌右衛門に遠慮して「家」の字を使っていたことに倣ったようです。

成駒家は初代・中村雁治郎が一代で名を上げ上方歌舞伎の名門の家系となりました。やわらかみのある和事を得意とする芸風で、「玩辞楼十二曲」という家の芸を定めています。二代目・鴈治郎は女形へと芸を広げ、現在は当代として活躍する四代目・中村雁治郎と、若手女形として注目される息子の中村壱太郎らがいます。

山城屋・坂田藤十郎という上方の大名跡は長らく空白でしたが、平成17年(2005)に三代目・中村雁治郎が四代目・坂田藤十郎として復活させました。山城屋の屋号の由来ははっきりしません。家紋は「五つ藤重ね星梅鉢」。

四代目・藤十郎は上方歌舞伎伝統のやわらかみのある和事を継承し、江戸時代に藤十郎とのコンビで一世を風靡した近松門左衛門の全作品上演を目指して近松座を結成しています。女優で政治家の扇千景を妻に持ち、俳優協会の会長を務め、人間国宝にも認定された現代歌舞伎界の重鎮でしたが、令和2年(2020)11月に88歳で惜しまれて世を去りました。

歌舞伎役者の敬称には”丈(じょう)”という言葉を使います。襲名披露などで「松本白鸚丈」などと緞帳(舞台と観客席とを仕切る垂れ幕)に書かれたりすることもあり、ややかしこまった言い方になります。必ずしも”丈”を付ける必要はないので、親しみを込めて”さん”を付けたり、若い役者であれば”くん”でも構わないと思います。

歌舞伎役者の屋号一覧を紹介

現代では屋号は会社や店の名称として付けられているものですが、元々は武士以外が苗字を名乗れなかった時代に、商人や農家などが自分の家の特徴をもとに付けていた家の名称のことです。歌舞伎役者も商人などを真似て屋号を付けたと言われています。

歌舞伎の楽屋などでは、役者の名前ではなく「◯◯屋さん」などと屋号で呼ぶこともあります。

最初に屋号を付けたのは市川團十郎家の「成田屋」で、それに倣って他の家も屋号を付けるようになりました。屋号は100種類以上あるとも言われますが、現在も使われている、主な屋号と代表的な名跡(芸名のこと)を一覧で紹介します。

| 明石屋(あかしや) |

|---|

| 大谷友右衛門、大谷廣松、大谷廣太郎 |

| 音羽屋(おとわや) |

| 尾上菊五郎、尾上菊之助、尾上丑之助、尾上松緑、尾上松也、尾上右近、坂東楽善、坂東彦三郎、坂東亀蔵 |

| 澤瀉屋(おもだかや) |

| 市川猿翁、市川猿之助、市川中車、市川團子、市川猿弥、市川笑也市川右近 |

| 加賀屋(かがや) |

| 中村魁春、中村東蔵、中村松江、中村玉太郎 |

| 紀伊国屋(きのくにや) |

| ※澤村田之助、澤村由次郎、澤村藤十郎 |

| 京屋(きょうや) |

| 中村雀右衛門 |

| 高麗屋(こうらいや) |

| 松本白鸚、松本幸四郎、市川染五郎、市川高麗蔵 |

| 十字屋(じゅうじや) |

| 大谷桂三 |

| 高砂屋(たかさごや) |

| 中村梅玉、中村莟玉 |

| 高島屋(たかしまや) |

| 市川左團次 |

| 高嶋屋(たかしまや) |

| 市川右團次、市川齊入 |

| 瀧乃屋(たきのや) |

| 市川門之助 |

| 滝乃屋(たきのや) |

| 市川男女蔵、市川男寅 |

| 橘屋(たちばなや) |

| 市村家橘、市村萬次郎、市村竹松、市村光 |

| 天王寺屋(てんのうじや) |

| ※中村富十郎、中村鷹之助 |

| 中村屋(なかむらや) |

| ※中村勘三郎、中村勘九郎、中村七之助、中村勘太郎、中村長三郎、中村鶴松 |

| 成駒屋(なりこまや) |

| ※中村歌右衛門、中村芝翫、中村福助、、中村児太郎、中村橋之助、中村福之助、中村歌之助 |

| 成田屋(なりたや) |

| 市川團十郎、※市川海老蔵、市川新之助 |

| 播磨屋(はりまや) |

| ※中村吉右衛門、中村歌六、中村又五郎、中村米吉、中村歌昇、中村種之助 |

| 松嶋屋(まつしまや) |

| 片岡仁左衛門、※片岡秀太郎、片岡我當、片岡孝太郎、片岡愛之助、片岡進ノ介、片岡千之助 |

| 松島屋(まつしまや) |

| 片岡亀蔵、片岡市蔵 |

| 三河屋(みかわや) |

| 市川團蔵 |

| 美吉屋(みよしや) |

| 上村吉弥、上村折乃助 |

| 山崎屋(やまざきや) |

| 河原崎権十郎 |

| 山城屋(やましろや) |

| ※坂田藤十郎 |

| 大和屋(やまとや) |

| ※守田勘弥、※坂東三津五郎、坂東玉三郎、坂東彌十郎、坂東秀調、坂東新悟、坂東巳之助 |

| 八幡屋(やわたや) |

| 中村亀鶴 |

| 萬屋(よろずや) |

| 中村時蔵、中村錦之助、中村獅童、中村梅枝、中村隼人、中村萬太郎 |

歌舞伎界の将来期待の子供たち

歌舞伎が他の演劇と異なるところの一つが、親から子へと名跡や芸が受け継がれていくということです。

江戸時代には身分が固定されていたので、子が親の職業を継ぐのは珍しくありませんでした。職業選択の自由が認められ、一般家庭から歌舞伎役者になる人も増えてきている現代でも、親から子へ「役者」の仕事を受け継いでいく伝統を強く残しているのが歌舞伎の特徴でもあります。

一般の人々からはややかけ離れた世界のようになっているの歌舞伎の世界では、歌舞伎役者の家に生まれた男の子は家を継ぐことを期待され、その多くは小さいときから舞台に立っています。

そんな歌舞伎役者の子どもたちの中で、令和の時代に活躍が期待される顔ぶれを紹介しますので、これから歌舞伎を見たい人はぜひチェックしてくださいね。

(年齢は2020年3月時点)

高校生〜中学生の歌舞伎役者

すでに多くの舞台で活躍しているのが、澤瀉屋・市川中車の長男の市川團子(16歳)と高麗屋・松本幸四郎の長男の市川染五郎(15歳)です。

團子は平成24年(2012)の市川猿之助家の三人、市川猿翁(祖父)、市川猿之助(叔父)、市川中車(父)と同時に襲名し7歳で初舞台を踏みます。口上では「おじいさん(猿翁)より立派な俳優になりたい」と言って周囲を驚かせました。

團子より1歳年下の染五郎は、平成21年(2009)に金太郎の名で初舞台を踏んだ時はわずか4歳でしたが、堂々とした演技が絶賛されました。平成30年(2018)には團子と同じように松本白鸚(祖父)、松本幸四郎(父)とともに三代で襲名披露公演を行い、物怖じしない演技が光りました。

二人は平成25年(2013)にはすでに共演を果たしており、平成28年(2016)、納涼歌舞伎の「東海道中膝栗毛」では、二人は主人公の幸四郎と猿之助に絡む役で出演し、凛々しい姿を披露しています。すでに一人前の役者としての活躍ぶりが頼もしいですね。

次に来るのは音羽屋・尾上松緑の長男である尾上左近(14歳)です。

平成26年(2014)に尾上左近を襲名して初舞台を踏み、その後も古典、世話物、新歌舞伎と様々な役をこなしています。尾上松緑家は日本舞踊の家元でもあるので、踊りに関してはしっかりとしたものを身につけており、将来の音羽屋を担う役者として楽しみです。

小学生〜襲名前の歌舞伎役者

小学生以下で注目なのが、高嶋屋・市川右團次の長男の市川右近(9歳)。中村屋・中村勘九郎の長男の中村勘太郎(8歳)、次男の中村長三郎(6歳)兄弟。音羽屋・尾上菊之助長男の尾上丑之助(6歳)。そして令和5年(2023)に襲名したばかりの、音羽屋・尾上菊五郎の娘、寺島しのぶ長男の尾上眞秀(7歳)と、令和4年(2022)に襲名した成田屋・市川團十郎長男の市川新之助(6歳)がいます。

市川右近は子役ながらも、「スーパー歌舞伎ワンピース」のチョッパー役など存在感にあふれる演技を見せています。

中村勘太郎・長三郎兄弟は「伽羅先代萩」で、叔父の中村七之助演じる政岡と三人だけで50分もの長い演技が要求される舞台を見事にこなしました。

尾上丑之助は、人間国宝である二人の祖父・尾上菊五郎と中村吉右衛門に見守られながら、襲名披露で「絵本牛若丸」の牛若丸を堂々と演じています。

尾上眞秀はフランス人とのハーフという立場で歌舞伎役者としての初舞台を立派にこなし、女性なので歌舞伎役者になれなかった母・寺島しのぶの期待に応えました。

市川新之助は襲名前は「カンカン」の愛称で親しまれており、父・市川團十郎(当時海老蔵)が急病で休演したとき、急遽一人で「外郎売」を演じる度胸を見せています。襲名披露公演では成田屋のお家芸である歌舞伎十八番の2つの演目で見事に主役を演じました。

子役から立派な役者に成長していく様子が見られるのも、歌舞伎ファンにとってはとても楽しみなことですね。

まとめ:屋号を知って歌舞伎をもっと楽しもう

歌舞伎役者の屋号と由来、家紋、代表的な役者の名跡について解説してきましたがいかがでしょうか。

屋号は歌舞伎独得のものであり、それぞれの家の歴史や伝統がそこには秘められています。

全部の屋号を覚える必要はありませんが、自分の気に入っている役者の屋号はぜひ覚えておいて、いつか劇場で大向うの掛け声を叫んでみるのはいかがでしょうか?

また、歌舞伎役者は親から子へと家の芸が継承され、同時に屋号や名跡も伝えられていくので、子供時代から応援している役者がどんどん成長していく姿を見るのも、歌舞伎の大きな楽しみです。

それぞれの家の屋号を背負って成長していく、若い歌舞伎役者をぜひ注目してくださいね。