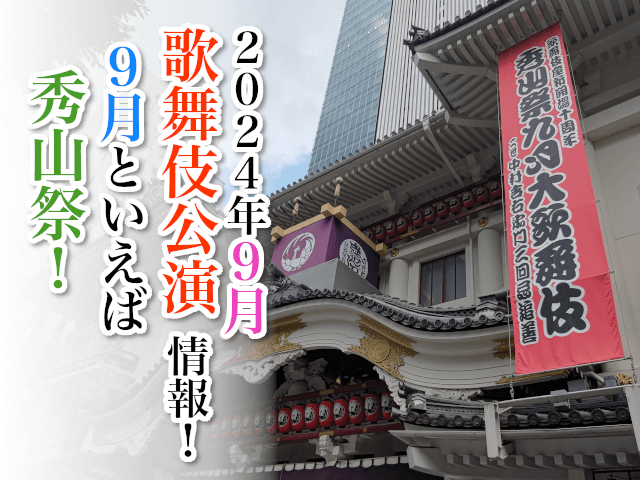

團菊祭とは?歌舞伎座恒例の五月大歌舞伎について分かりやすく解説!

歌舞伎座の五月大歌舞伎の恒例となっているのが、「團菊祭(だんきくさい)」ですが、歌舞伎初心者の方にとっては、そもそも團菊祭ってなんのことかわからないのではないでしょうか?

ここでは、五月の歌舞伎座恒例になっている團菊祭とは何なのかについて、初心者の人にもわかりやすく解説してい、これまでの團菊祭の歴史などについても紹介していきます。

目 次

團菊祭とは九代目團十郎と五代目菊五郎の二大名跡のお祭り

團菊祭の「團」「菊」とは、それぞれ九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎のことを指します。

すなわち團菊祭とは、明治時代に絶大な人気を誇り、近代歌舞伎の確立に貢献した二人の名優、九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎の功績を称えるために、昭和11年(1936)から歌舞伎座の五月大歌舞伎に付けられる名称です。毎年そう付けられていたわけではありませんが、今では五月の歌舞伎座の風物詩となっています。

そして團菊祭のときは、当代の團十郎・菊五郎をはじめ、市川家や尾上家の役者がメインで出演し、両家の得意とする演目が上演されるのが常となっています。

では、團菊祭の由来となった九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎とはどんな役者だったのでしょうか?

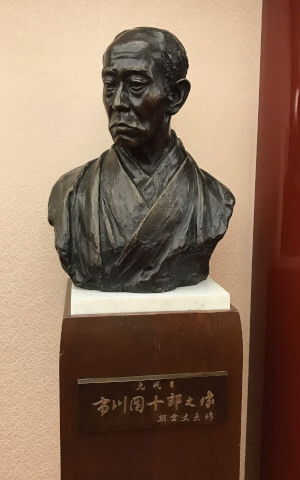

劇聖と呼ばれた九代目市川團十郎

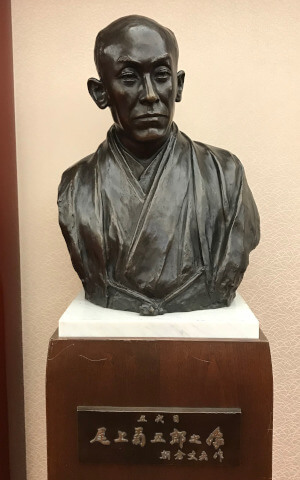

九代目市川團十郎の像

九代目市川團十郎(屋号・成田屋)は、七代目團十郎の五番目の男子ですが、生まれてまもなく河原崎座の座元である河原崎権之助の養子となります。幼い時から養父である権之助に厳しく芸を叩き込まれますが、八代目團十郎が早世してから市川家に戻ることになり、明治7年(1874年)に37歳で九代目市川團十郎を襲名します。

若いときは「大根役者」と呼ばれるほど芸が下手だったのですが、地道な努力で徐々に人気役者の地位を獲得していくのです。

時代が江戸から明治になり、歌舞伎にも西洋の演劇を取り入れた演劇改良運動が起こると、團十郎は積極的にこの運動に取組み、それまでの荒唐無稽な時代考証だった歌舞伎の芝居を、より歴史的事実に近い形で演じる「活歴」と呼ばれる芝居を演じました。しかし、これはあまり当時の歌舞伎ファンには受け入れられず、再び古典歌舞伎へと戻っていくことになります。

明治20年には天皇陛下の前でいわゆる天覧歌舞伎を五代目菊五郎らと行い、歌舞伎役者の社会的地位を高めることに大いに貢献します。

現代行われている演目、特に時代物は九代目團十郎の影響を受けているものが多いことから、「近代歌舞伎の祖」とも言われています。「腹芸」と呼ばれる、動作やセリフに出さずに心理描写を表現する演技を生み出したのも九代目團十郎です。

特に有名な役どころは「勧進帳」の弁慶で、当時は「九代目といえば勧進帳」と言われたそうです。現在、「劇聖」と称される唯一の役者でもあります。

歴代の市川團十郎家の家系図は以下の記事を御覧ください。

リアルを追求した五代目尾上菊五郎

五代目尾上菊五郎の像

五代目尾上菊五郎(屋号・音羽屋)は天保15年(1844年)市村座の座元・十二代市村羽左衛門の次男として生まれました。母は三代目菊五郎の娘「とは」。八歳で十三代目市村羽左衛門の名跡と市村座の座元の地位を継ぎますが、明治元年に弟に座元を譲り、自分は母方の祖父の名である五代目菊五郎を襲名します。

出世作となったのは、14歳のときに演じた「鼠小紋東君新形」(通称・鼠小僧)の三吉役でした。五代目菊五郎のために書かれた「青砥稿花紅彩画」(通称・白浪五人男)の弁天小僧菊之助では、そのエロティックな姿が当時の歌舞伎ファンに熱狂的に受け入れられました。

九代目團十郎が時代物を得意としていたのに対して、五代目菊五郎は世話物に定評がありました。明治や江戸の風俗を写実的に表現することにこだわりがあり、そのリアルな演技術は菊五郎家のお家芸として受け継がれていきます。

五代目菊五郎の凝り性とも言うべきこだわりを表すエピソードとして、舞台で使う橋を実際にある橋の寸法や橋桁の数を調べて本物そっくりに作り上げたとか、病人の演技を研究するために病気になった絵師のもとを訪ねて追い返されたなど、様々なものがあります。

また、中風の発作で倒れたときに、医者は馬車で帰宅することを勧めましたが、「音羽屋の家の芸だ、戸板に乗せて運んでくれ」と、「四谷怪談」で戸板が使われることから、とっさにそう言ったという逸話も残されています。

代表作は前述の弁天小僧や、「神明恵和合取組」(通称・め組の喧嘩)の辰五郎、「梅雨小袖昔八丈」の髪結新三、「新皿屋鋪月雨暈」(通称・魚屋宗五郎)の宗五郎などがあります。

九代目團十郎と五代目菊五郎の関係は?

天覧歌舞伎でともに演じた二人は、九代目團十郎が五代目菊五郎より6歳年上でしたが、よきライバルとしてお互いに認め合っており、團菊が一緒に出演する芝居はいつも大好評で、入場料も他の芝居より高くなりました。まさに團菊が明治の歌舞伎を牽引していたのです。

プライベートではお互いの本名である「堀越(團十郎)」「寺島(菊五郎)」と呼び合う仲で、菊五郎は自分の息子・丑之助(後の六代目菊五郎)を團十郎に、「いい役者にしてくれ」と稽古をつけることを頼んでいるほどです。

菊五郎は團十郎より先に亡くなりますが、このとき、團十郎がすぐに菊五郎の息子たちの襲名に関して段取りをし、翌月には六代目菊五郎の襲名披露公演で、後見人として口上を述べています。

團十郎にとっては、六代目菊五郎はかつて面倒を見ていた息子のようなものであり、19歳の六代目菊五郎にとっては後ろ盾の父を亡くして不安なときに、團十郎のおかげで襲名披露を行うことができました。口上を述べるときは團十郎はハンカチで涙をぬぐい、客席からもすすり泣きがもれたそうです。

歴代の尾上菊五郎家の家系図は以下の記事を御覧ください。

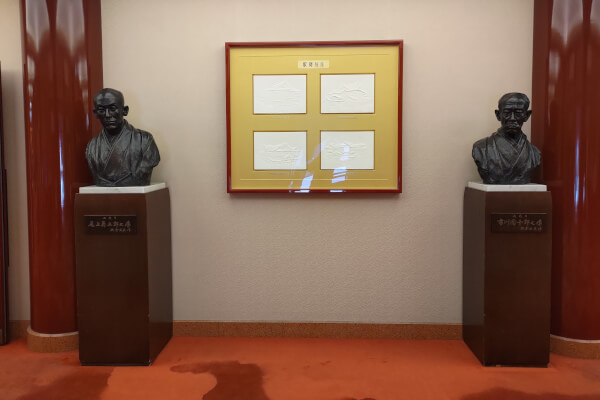

團菊の偉業を称える胸像

歌舞伎座一階ロビーに移された團菊の胸像

歌舞伎座に設置されている團菊の胸像は、二人が亡くなってから33年後にあたる昭和11年(1936)に設置され、そのときから團菊祭が始まります。

彫刻家・朝倉文夫によって作られた團菊の胸像ですが、大東亜戦争のときには軍に供出されてしまい、團菊祭も一時途絶えることになります。

しかし、昭和22年(1947)に東劇で團菊祭が復活し、昭和33・34年(1958・1959)には歌舞伎座でも上演されます。しばらく中断されていましたが、昭和52年(1977)に復活すると、翌年の昭和53年(1978)には團菊の胸像も復元されました。

それからは5月の恒例行事となり、昭和61年(1986)にはイギリスのチャールズ皇太子(現国王)とダイアナ妃が観劇し、平成15年(2003)には「歌舞伎400年、團菊没後100年」を記念した團菊祭を天皇・皇后(現上皇・上皇后)両陛下が観劇しています。

團菊の胸像はいつもは歌舞伎座二階に設置されていますが、團菊祭のときには一階ロビーに移され、当時の面影で團菊祭を観に来たファンをあたたかく出迎えてくれますよ。

2022年5月 三年ぶりに團菊祭が復活

5月の歌舞伎座は團菊祭五月大歌舞伎と銘打って行われるのが通例で、令和2年(2020)には十一代目市川海老蔵が十三代目市川團十郎白猿を襲名する襲名披露公演として行われるはずでした。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で襲名披露公演は延期され、その後團菊祭も開催されていませんでしたが、令和4年(2022)5月に三年ぶりに團菊祭が歌舞伎座で開催されました。

このときの團菊祭では市川團十郎白猿の襲名披露公演は行われませんでしたが、團十郎家のお家芸・歌舞伎十八番の内「暫」と、菊五郎家のお家芸・新古演劇十種の内「土蜘」が上演されました。

2023年の團菊祭では尾上菊五郎の孫にあたる尾上眞秀が初舞台を踏み、2024年の團菊祭では四世市川左團次の追善狂言も上演され、團十郎が後見を勤めるという珍しい姿も見られました。

再び歌舞伎座五月の風物詩として続いていきそうですね。

團菊祭は團十郎家・菊五郎家の襲名披露の場

長らく延期されていた市川團十郎白猿襲名披露公演は令和4年(2022)11,12月にようやく開催され、十二代目團十郎が2013年に亡くなってから空席となっていた大名跡が久々に復活するという歌舞伎界の一大イベントとなりました。

5月ではないので「團菊祭」とは銘打たれませんでしたが、今回は十一代目海老蔵の息子・勸玄くんも八代目市川新之助を襲名するダブル襲名となり、その後も襲名披露公演は各地の大劇場や巡業などをまわり全国がお祝いムードに包まれました。

近年の團菊祭五月大歌舞伎は、市川團十郎家と尾上菊五郎家の襲名披露や初お目見得が行われることが多くなっています。

ちなみに、それぞれの家の名跡は出世魚のように変わっていくパターンをとっています。

【市川家】新之助→海老蔵→團十郎

【尾上家】丑之助→菊之助→菊五郎

近年の五月大歌舞伎の團菊祭のときに襲名披露した例を紹介します。

-

- 令和5年(2023年) 初代尾上眞秀初舞台

- 令和元年(2019年) 七代目尾上丑之助襲名披露・初舞台

- 平成28年(2016年) 寺嶋和史(現・丑之助)初お目見得

- 平成16年(2004年) 十一代目市川海老蔵襲名披露

- 平成8年(1996年) 五代目尾上菊之助襲名披露

- 昭和60年(1985年) 十二代目市川團十郎、七代目市川新之助襲名披露

- 昭和58年(1983年) 堀越孝俊(現・海老蔵)初お目見得

- 昭和40年(1965年) 四代目尾上菊之助襲名披露

- 昭和33年(1958年) 六代目市川新之助襲名披露

襲名披露も歌舞伎の醍醐味の一つです。特に大きな名跡の襲名のときは襲名の挨拶である「口上」にも力が入り、それだけで一つの演目となるほどです。

令和4年(2022)の十三代目市川團十郎と八代目市川新之助の襲名披露では親子並んでの襲名の口上があり、それぞれが新たな名跡を受け継ぐ覚悟やこれからの抱負を述べました。

また、ともに並んだ幹部俳優たちからは、先代の團十郎との思い出などを交えた口上が述べられ、大名跡復活を祝うとともに、これからの期待の高さを感じさせるものがありました。

これほど大きな襲名の口上は滅多にあるものではないので、見ることができた人は本当に幸運ですね。

團菊祭の公演情報

團菊祭の公演情報をお知らせします。

歌舞伎座 「團菊祭五月大歌舞伎」

2024年5月に歌舞伎座で開催される「團菊祭五月大歌舞伎」には、市川團十郎、尾上菊五郎、尾上菊之助が出演し、昨年亡くなった四世市川左團次の追善狂言も上演され、左團次の長男である市川男女蔵が主役を勤めます。

近年の團菊祭の歴史

九代目團十郎と五代目菊五郎の功績を称える團菊祭の、歌舞伎座が新しく建て替えられてから公演された、主な演目内容(通称)と團菊の役者(公演時)を紹介します。

令和5年(2023年)團菊祭 若き日の信長(團十郎)

音菊眞秀若武者(眞秀、菊五郎、菊之助、團十郎)

髪結新三(菊之助)

令和4年(2022年)團菊祭 暫(海老蔵)

土蜘(菊五郎、菊之助、丑之助)

令和元年(2019年)團菊祭 勧進帳(海老蔵、菊之助)

め組の喧嘩(菊五郎、菊之助)

絵本牛若丸(丑之助、菊之助、海老蔵、菊五郎)

娘道成寺(菊之助)平成30年(2018年)團菊祭 雷神不動北山櫻(海老蔵、菊之助)

白浪五人男(菊五郎、菊之助、海老蔵)

喜撰(菊之助、海老蔵、菊五郎)

娘道成寺(菊之助)平成29年(2017年)團菊祭 石切梶原(菊之助)

吉野山(海老蔵、菊之助)

魚屋宗五郎(菊五郎)

寿曽我対面(菊五郎)

先代萩(菊之助、海老蔵)平成28年(2016年)團菊祭 寺子屋(海老蔵、菊之助)

十六夜清心(菊之助)

楼門五三桐(菊五郎)

勢獅子音羽花籠(菊五郎、菊之助、寺嶋和史、海老蔵)

三人吉三(菊之助、海老蔵)

男女道成寺(海老蔵、菊之助)平成27年(2015年)團菊祭 摂州合邦辻(菊之助)

天一坊大岡政談(菊五郎、海老蔵、菊之助)

慶安太平記(菊之助)

蛇柳(海老蔵)

め組の喧嘩(菊五郎、菊之助)平成26年(2014年)團菊祭 勧進帳(海老蔵、菊之助)

魚屋宗五郎(菊五郎)

幡随長兵衛(海老蔵、菊五郎)

鏡獅子(菊之助)「團菊爺(だんきくじじい)」って何?

九代目團十郎と五代目菊五郎を語る時に忘れてはいけないのが「團菊爺」です。團菊爺とは、九代目團十郎と五代目菊五郎の演技を見たことがある爺さん(もしくは婆さん)が、「今の役者の演技はまだまだ團菊には及ばない」とケチを付けるのを揶揄した表現です。

いわゆる「昔は良かった」という老人の歌舞伎バージョンということですが、有名な團菊爺として遠藤為春という人がいます。

遠藤の著書「歌舞伎座を彩った名優たち」の中には、團菊の細かい演技の部分を評価したものもあり、明治の歌舞伎の貴重な記録と言えるものです。しかし、幼い時に見た團菊の存在が、遠藤の中ではあまりにも大きくなっており、それが彼の歌舞伎を見る目を作ってしまったとも言えます。

今でも「推し」という言い方で、人に薦めたくなるほど好きな役者を表現しますが、歌舞伎にハマっていくほど、自分の推しが一番いい役者だったと言い張る、現代の「◯◯爺」が出続けるのかもしれませんね。

まとめ:團菊祭五月大歌舞伎を楽しもう

團菊祭とは九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎という明治の偉大な名優二人の功績を称えるために、例年歌舞伎座の五月大歌舞伎で行われるものだということがおわかりいただけたでしょうか。

團菊祭では市川團十郎家と尾上菊五郎家の役者が、それぞれの家の得意芸の演目を披露することが通例であり、両家の襲名披露や初お目見得なども行われる、重要な行事でもあります。

令和4年には十三代目市川團十郎白猿と八代目市川新之助のダブル襲名披露が行われ、9年ぶりに團菊が復活することになりました。

これからも、歌舞伎座5月の風物詩でもある團菊祭を楽しんでくださいね。